![]()

«В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое… Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой …» — так писал Антон Павлович Чехов в своей повести «Степь. История одной поездки».

Писатель в этих строках поразительно точно передал не только мысли путника, увидевшего могильный крест среди простора, но и саму душу степи,её особенную тишину и бережное молчание. Эти строки будто написаны для всех тех безымянных могил, что бесследно затерялись в бескрайних степных просторах, и для тех немногих, чьи кресты всё ещё виднеются на горизонте. Кажется, что рядом с одинокими крестами и могильными памятниками даже крепкий ветер становится тише, словно и он склоняет свою непокорную голову в знак уважения к ушедшим. Это места уединённого, вечного покоя, где земля бережно хранит не только тела, но и память – о людях, их делах и минувших эпохах.

Есть такое особенное место и в Акимовском районе, в шести километрах от села Атманай. Там, в урочище Горбатки, на вершине небольшого кургана у самого Утлюкского лимана, высится скромный металлический крест.

Это семейное захоронение Амедея Людвиговича Филибера и его супруги – Анны Петровны, урождённой Шипиловой. История этих людей – как недописанная глава в книге о выдающихся землевладельцах Таврической губернии. Глава, которую время не закрыло, а лишь отложило для тех, кто когда-нибудь решится ее завершить.

Хозяева земли: три поколения Филиберов

Фамилия Филибер, с французским звучанием и европейским культурным шлейфом, хорошо известна не только в Мелитополе, Одессе, Москве и Петербурге, но и далеко за пределами России – о ней помнят во Франции и Швейцарии, где когда-то начиналась эта родословная. Тем не менее, настоящая история Филиберов родилась вовсе не в провинции Лагедок или городе Женева, а здесь, среди широких просторов Приазовской степи.

На протяжении почти девяноста лет, вопреки сложным климатическим условиям, хозяйственным реформам и политическим переменам, три поколения Филиберов старательно развивали экономию Атманай и делали это весьма успешно.

Первым был Луи Анри Филибер – француз родом из Швейцарии. В тесном, если не сказать, вынужденном партнерстве с ветврачом Луи Салоза, он заложил основу хозяйства в Атманае и наладил разведение мериносовых тонкорунных овец – трудоёмкое, но перспективное направление, особенно ценное для сухого климата Таврической губернии. Его сын, Амедей Людвигович, профессиональный агроном, продолжил отцовское дело и значительно укрепил хозяйство, опираясь на свои знания, опыт и профессиональную интуицию. А внук, Николай Амедеевич, довёл хозяйство до наивысшего расцвета. Именно при нём экономия Атманай стала узнаваемой далеко за пределами Таврической губернии (подробнее об истории Атманая читайте здесь).

Три поколения. Три судьбы. Три пути, соединённые одной землёй.

И только один из них, Амедей Людвигович, остался здесь навсегда, под скромным крестом на кургане, среди тех полей, которые знал и любил.

Между наукой, садом и степью

Время не слишком щедро к памяти об Амедее Людвиговиче Филибере.

Судьба этого человека сохранилась лишь в отдельных штрихах – архивных упоминаниях, ботанических названиях и редких изданиях, но даже этих немногочисленных фрагментов достаточно, чтобы сложить образ энергичного, образованного и хозяйственного человека.

Известно, что Амедей Людвигович Филибер родился в 1818 году в Одессе, где в то время проживала его семья. В возрасте семи лет, по настоянию отца, он отправился в Швейцарию, чтобы получить достойное европейское образование и воспитание. По завершении обучения он вернулся уже не в Одессу, а в Атманай – место, которое должно было стать не просто его родовым гнездом, но и полем практического применения всего, чему он научился. Также за плечами Амедея Филибера было и восемь лет обучения в Московском институте, окончив который он полностью обосновался в родительской экономии.

В Атманае Амедей Людвигович акклиматизировал американский сорт яблони, которому дал название «Ренет Филибера». Существует предположение, что саженцы этого сорта Андреем Корвацким были подарены Льву Платоновичу Симиренко и уже Киевской губернии этот сорт приобрел черты, близкие к знаменитому «Ренету Симиренко».

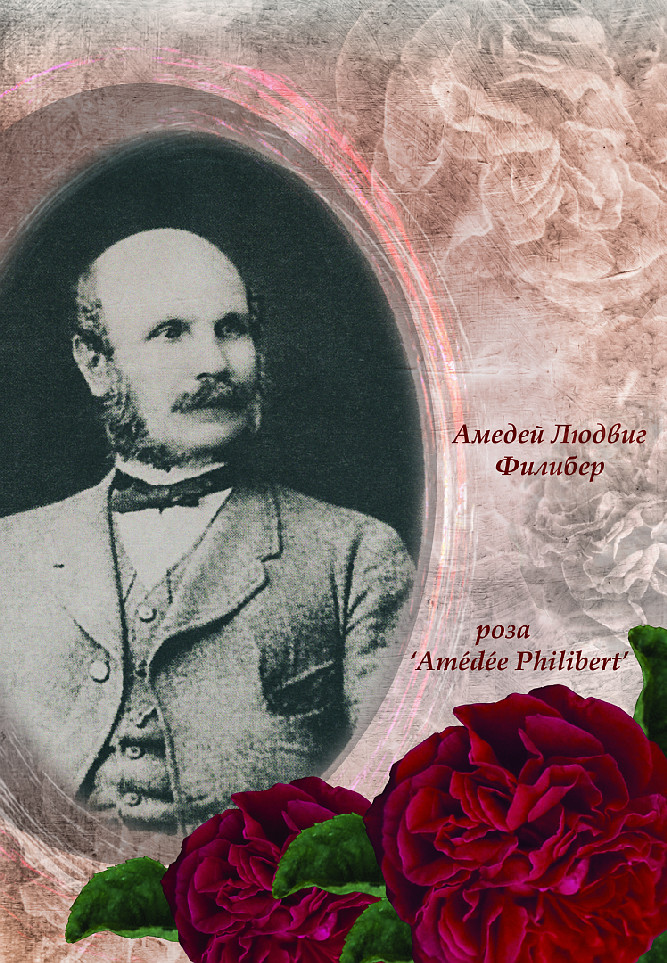

Имя Филибера сохранилось и в мировой селекции: в 1879 году известный французский селекционер и розовод Луи Левек вывел сорт розы «Amédée Philibert» и назвал его в честь Амадея Людвиговича, возглавлявшего русскую делегацию на Всемирной выставке в Париже в 1878 году.

Хозяйственная деятельность Амедея Филибера не ограничивалась лишь садоводством. Он продолжал семейное дело по разведению лошадей и мериносовых овец. В 1875 году в одном из московских издательств им была выпущена брошюра «О скотской чуме», что позволяет предположить – эпидемия не обошла стороной и поголовье в экономии Атманай.

В браке с Анной Петровной, урожденной Шипиловой, у Амедея было трое детей: сын Николай, который позднее стал наследником всего филиберовского имущества и две дочери – Ольга (в замужестве Боумгарт) и Юлия (в замужестве Шатилова).

Ночная красавица – хозяйка Лимены

Что касается супруги Амедея Филибера – Анны Петровны Шипиловой, то история сохранила о ней ещё меньше сведений. Известно, что Анна Петровна родилась в 1833 году в семье Петра Васильевича Шипилова, известного инженера и руководителя строительства шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.

Выйдя замуж, Анна Петровна принесла в семью достойное приданое – усадьбу Лимена на Южном берегу Крыма, управление которой после свадьбы перешло к её супругу.

С Лименой связана одна любопытная легенда, зафиксированная в книге А. А. Галиченко «Старинные усадьбы Крыма».

«Но в соседнем Симеизе лет тридцать тому назад ещё можно было услышать от местных аборигенов полуфантастический рассказ о жизни и смерти загадочной “ночной красавицы”: будто бы днём она спала, а ночью устраивала роскошные балы, куда съезжались со всей России известные музыканты, писатели и художники; после её ранней кончины неутешный супруг похоронил её в богато устроенной усыпальнице, запер двери дома на замок и больше сюда не возвращался».

Но легенды на то и существуют, чтобы оставаться на грани между правдой и вымыслом.

Устраивала ли Анна Петровна балы и жила ли такой необычной жизнью, как рассказывает нам легенда, доподлинно неизвестно. Однако точно известно другое – её уход из жизни был далёк от романтизма и окутан скорее печалью, чем таинственностью.

Трагедия у Утлюкского лимана

Семейная память донесла до наших дней легенду о гибели Анны Петровны Филибер, урожденной Шипиловой, якобы в один из дней 1887 года Анна Петровна отправилась в карете на прогулку вдоль Утлюкского лимана. Внезапно из зарослей перед лошадьми выскочил заяц. Испуганные животные сорвались с места и понесли экипаж к глиняным кручам. Там, на одном из крутых обрывов коляска рухнула вниз.

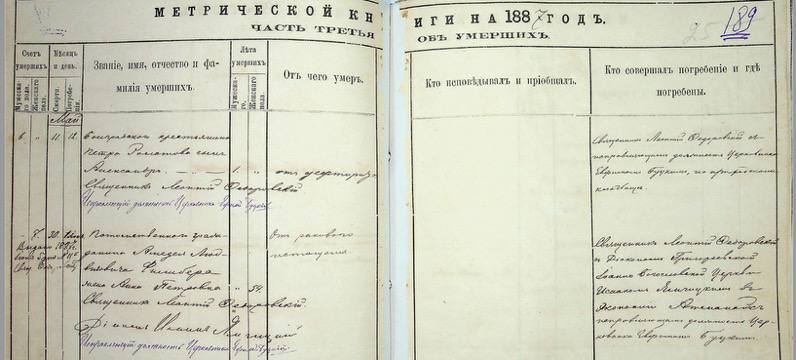

Однако, как свидетельствуют записи в метрических книгах церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Болград (ныне Озеряны), Анна Петровна скончалась 30 июня 1887 года от ракового истощения в возрасте 54 лет. Ее похоронили на самой высокой точке в окрестностях Атманая – на кургане, который уже тогда носил название «Могила Филибер». То ли по странному совпадению, то ли по иронии судьбы, курган обрёл это имя задолго до того, как стал последним пристанищем четы Филиберов.

Амедей Филибер пережил супругу всего на два года. Он скончался в 1889 году и, как рассказывают местные краеведы, был похоронен рядом с Анной Петровной, в семейном склепе на вершине кургана. Однако было ли это действительно так? Не исключено, что супруги покоятся не в одном склепе, а в отдельных захоронениях рядом, учитывая, что Амедей Людвигович, по всей вероятности, не принимал православие.

Этот вопрос остаётся открытым и, возможно, навсегда останется частью тишины, которую хранит курган над лиманом.

Осколки памяти

Местные жители также рассказывают, что прежде на вершине кургана стоял памятник с эпитафией на французском языке, однако во время Второй мировой войны в него угодил вражеский снаряд. Повреждённый памятник раскололся и позднее был сброшен внутрь склепа, который к тому моменту уже не раз подвергался разграблению чёрными копателями.

Вместе с обломками надгробия канули в забвение и имена захороненных, а память о них на многие десятилетия сменилась догадками.

В сравнительно недавнее время, когда интерес к забытому стал возвращаться, при участии Сергея Анатольевича Минько на вершине кургана был установлен металлический крест, на ритуальной табличке которого указано: «Филибер Анна Николаевна, 1845–1861».

Следует упомянуть, что с этим захоронением связана еще одна загадочная легенда, которая рассказывает нам о том, что якобы здесь покоится душевнобольная дочь Филибера, правда, какого именно из трёх представителей династии, сказание не уточняет. Возможно, легенда и табличка как-то связаны между собой. Только вот что было раньше – легенда, породившая ошибочную надпись, или надпись, давшая повод для появления легенды, сегодня сказать трудно.

Как бы там ни было, семейный архив не подтверждает существование у Филиберов дочери, умершей в юном возрасте, равно как и истории о душевной болезни.

Голос истории

Так или иначе, загадки и неточности, окружавшие захоронение на кургане, долгое время оставались без ответа. Историческая справедливость начала возвращаться в 2020 году, когда на личные средства депутата Г. Шевченко, рядом с металлическим крестом был установлен гранитный памятник с информацией о тех, кто покоится на вершине кургана.

И пусть за более чем двести лет с момента основания Атманая многое было утрачено, разрушено и забыто, именно этот памятник стал тем камнем, с которого история снова обрела голос.

Сегодня, глядя на одинокую могилу в степи над Утлюкским лиманом, понимаешь, что это все намного больше, чем память об одной семье. Это часть истории землевладельцев Таврической губернии, чья фамилия звучит не только с французским тембром и европейским шармом, но и нотами степного ветра, запахом пшеницы, шорохом трав, и той особой тишиной, которую может подарить только Приазовская земля. И этой тонкой, почти неуловимой тишиной, степь у кургана «Могила Филибер» будто продолжает рассказывать свою историю – сдержанно и неспешно, как умел бы только Чехов.

Как найти: Запорожская область, Акимовский район, село Атманай

Посещение: бесплатно

Интересные места поблизости

Атманай. Маленькая Франция в Приазовской степи

Часовня в честь св. Николая Чудотворца и Арка Мира в селе Атманай

Очень грамотная подача исторических фактов с лёгкой подачей материала! Очень легко читается!!! Спасибо огромное!

Благодарю! Приятно читать подобные отзывы!

Спасибо за такой исторический экскурс

Пожалуйста! Рада, что откликнулось!

Спасибо огромное за такую ценную информацию, очень интересно было почитать 🌺

Спасибо большое за отклик! Очень рада, что материал оказался полезным и интересным)